引越し準備

引越し挨拶の粗品は何がいい?渡す範囲やタイミング・マナーなども解説

引越しの挨拶の粗品は、お菓子や食べ物などの「消えもの」のほか、洗剤やタオル、ラップなど、どんな家庭でも使える消耗品などが人気です。

挨拶品を渡す範囲は、戸建ての場合は両隣と向かい、マンションなど集合住宅の場合は両隣と上下の部屋に伺うのが一般的です。

引っ越し当日か、遅くても翌日までに挨拶をしておくと、好印象でトラブル等も少なくなります。

この記事では、実際のアンケート結果やマナーの考え方をもとに、挨拶に行く範囲やタイミング、手土産の選び方、言い方の例文まで丁寧に解説します。

目次

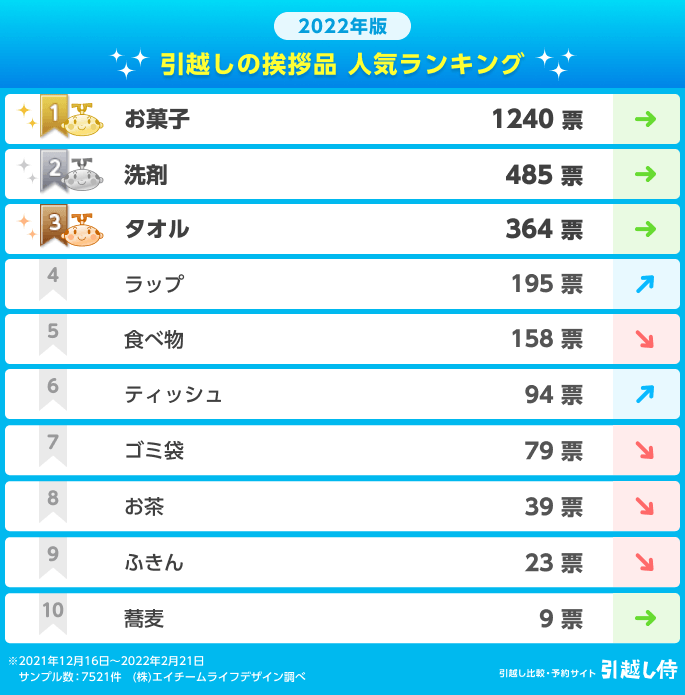

引越し挨拶の粗品・挨拶品の人気ランキング

引越し侍が2022年に、利用者に向けてアンケートを取ったところ、実際に渡した挨拶品で最も多かったのは「お菓子」でした。

お菓子は相場感が低いことや、食べたらなくなる「消えもの」という点から、手軽に渡せるため人気が高い粗品です。

次に多かったのは「洗剤」、3位は「タオル」で、いずれも2014年の調査に引き続き最も人気な3品となりました。

参照:【2014年版】引越し時、ご近所への挨拶はする?しない?『挨拶事情』大調査

粗品におすすめのギフト・手土産リスト

引っ越しの挨拶で渡す粗品は、「使ってなくなるもの(消えもの)」が好まれます。

中でも特に人気があるのは「お菓子」「タオル」「洗剤・日用品」です。それぞれのジャンルでおすすめの具体的な品物を紹介します。

■ お菓子

商品名 | 特徴 |

|---|---|

個包装で食べやすく、日持ちがしやすい | |

甘くない手土産で年代や性別を選ばず贈れる | |

高級感があり、「粗品」感が少ない手土産 |

■ タオル

■ 洗剤・日用品

商品名 | 特徴 |

|---|---|

挨拶品として定番なので、「引越しセット」がある | |

安価で贈りやすく、使いやすい品 | |

誰でも使いやすいアイテムで嵩張らないのも◎ |

粗品・挨拶品にかける予算はどのくらい?

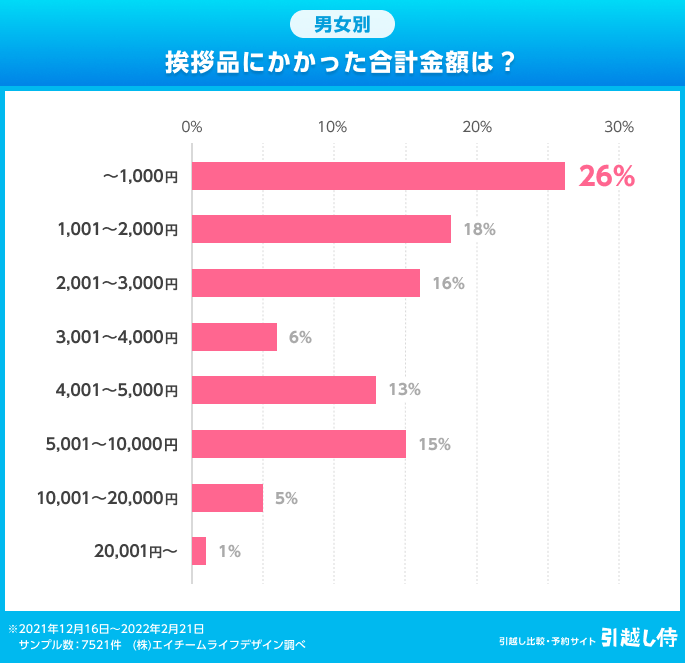

引越し挨拶品の合計金額で最も割合が多かったのは「1,000円未満」で、約26%でした。

挨拶品の平均個数が5つだったので、仮に1,000円としても、1つ200円未満の挨拶品が、最も多いということになります。

「1,001円〜2,000円」は約18%、「2,001〜3,000円」は約16%、「5,001〜10,000円」が約15%と、次点以降は大きな差はない結果でした。

2014年の調査では、1,000円未満が約35%、次点は「5,001〜10,000円」で約16%、「1,001〜2,000円」が約13%という結果でした。

前回の調査と比べると、「1,000円未満」の票が減り、他の金額帯に票が散らばっていることから、挨拶品にかける金額が多様化していることがわかります。

参照:引越しの挨拶に持っていく品物の相場と人気ランキング|引越し見積もりサイト【引越し侍】

前述のとおり、「前回より挨拶品を渡す人が減った」と仮定すると、「特に減ったのは低価格帯の挨拶品を渡していた層」といえるかもしれません。

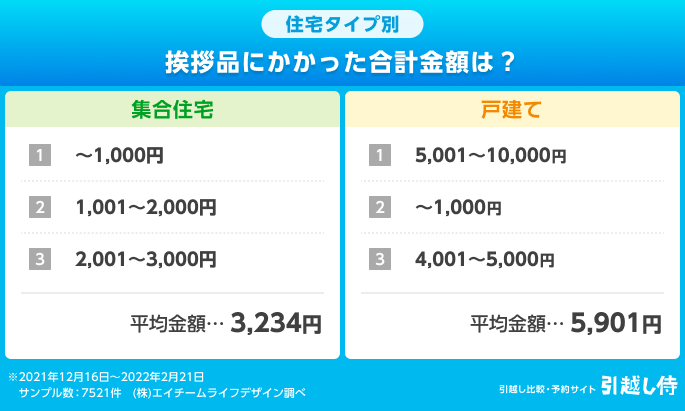

集合住宅では平均金額が約3,000円であるのに対し、戸建てでは約6,000円と、ほぼ倍の結果になりました。

挨拶品の平均個数から換算すると、1つあたりの金額は集合住宅で約800円、戸建てで約1,000円ということになります。

集合住宅より戸建ての方が、ご近所づきあいする年数が長い傾向にあるので、自然と金額が増えるのかもしれません。

近所への挨拶はどこまですればいい?

引っ越しの挨拶で迷いやすいのが、「どこまで挨拶に行くべきか」という範囲です。

戸建てとマンション・アパートなどの集合住宅により挨拶の範囲が異なります。

それぞれの目安を参考に引っ越しの挨拶をしましょう。

戸建ての場合

- 両隣(右隣・左隣)

- 向かい3軒(向かい両隣+正面)

- 自宅の真後ろ1軒

マンション・アパートの場合

- 両隣(右隣・左隣)

- 上階1軒

- 下階1軒

上記はあくまで一般的な目安であり、住戸数や周囲の状況によって柔軟に考えることが大切です。

たとえば、両隣が空室の場合や、玄関位置が離れていて接点が少ない住戸には無理に挨拶する必要はありません。

また、管理人や大家さん、自治会長がいる場合は、忘れずに挨拶しておくと安心です。

より詳しい挨拶は範囲は、「引越しの挨拶の範囲はどこまで?」を参考にしてみてください。

引越しの挨拶はいつ・どのタイミングでしたらいい?

引っ越しの挨拶は、「引っ越しの前に行くべきか」「引っ越し後でもいいのか」など、タイミングに迷う方も多いと思います。

基本的には、旧居では引っ越しの前日までに、新居では当日または翌日までに済ませるのが理想的とされています。

とくに荷物の搬入で騒音が出る前に挨拶をしておくと、第一印象も良くなりやすいです。

訪問の時間帯は、午前10時~午後6時頃が一般的。食事どきや早朝・夜遅くは避けるのがマナーです。土日や祝日であれば、相手が在宅している可能性が高いので、タイミングを見計らって訪ねるとよいでしょう。

また、妊娠中・乳児がいる・仕事が多忙など、すぐに挨拶できない事情がある場合は、数日以内に簡単な挨拶状や手紙を添えてお渡しするのも一つの方法です。

相手の生活リズムを思いやることが、良好なご近所づきあいの第一歩になります。

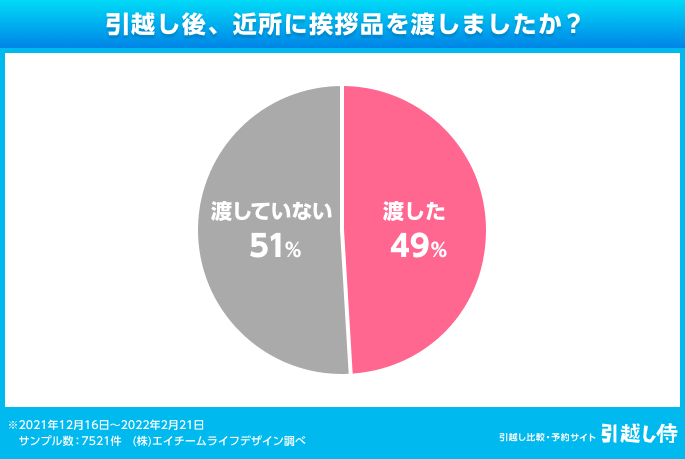

そもそも引越しの挨拶品は渡すべき?

引越し挨拶品は、渡す人と渡さない人は約半数ずつに分かれる結果となりました。

2014年の調査では調査項目は違うものの、「挨拶をしていない」という人は40%未満だったため、挨拶品を渡さない人は増えた可能性が考えられます。

参照:引越し侍の『挨拶事情』大調査|引越し見積もりサイト【引越し侍】

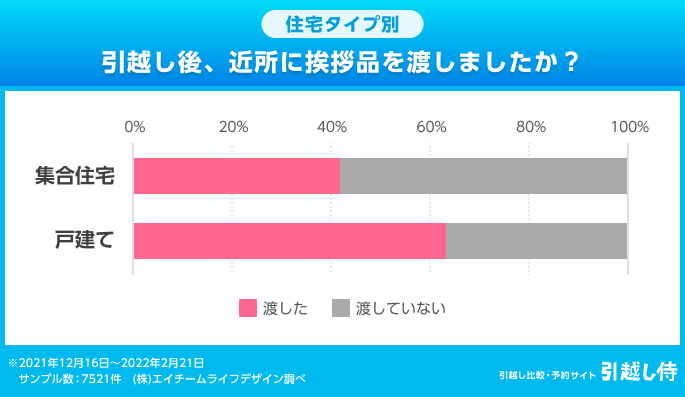

引越し先の建物タイプ別にみると、「集合住宅」では引越し挨拶品を「渡さない」と答えた人は、約60%まで増えることがわかります。

一方、「戸建て」に引越しをした人では60%以上が挨拶品を「渡す」と答えており、全く正反対の結果となりました。

■ 地域別に見る引越し挨拶品を渡す割合

地域 | 渡す | 渡さない |

|---|---|---|

首都圏 | 41% | 59% |

中京圏 | 39% | 61% |

近畿圏 | 44% | 56% |

地方 | 45% | 55% |

※首都圏は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を含みます

※中京圏は愛知県、岐阜県、三重県を含みます

※近畿圏は大阪府、京都府、兵庫県を含みます

また地域別にみると、都市郡より地方のほうが、挨拶品を「渡す」と答えた人の割合が多いことがわかります。

名古屋を中心とする中京圏では「渡さない」人の割合が60%を超えており、地方とは約5%以上の差があります。

■ 地域別に見る引越し挨拶品を渡す割合【都市郡を除く地方の詳細】

地域 | 渡す | 渡さない |

|---|---|---|

北海道・東北 | 40% | 60% |

関東 | 49% | 51% |

甲信越・北陸 | 46% | 54% |

近畿 | 46% | 54% |

中国・四国 | 44% | 56% |

九州・沖縄 | 44% | 56% |

「地方」の内訳を見てみると、北海道・東北地方のみ「渡さない」人が60%、それ以外の地域では50%台にとどまるという結果になりました。

北海道や東北では、引越し挨拶品の文化が少ないのでしょうか?

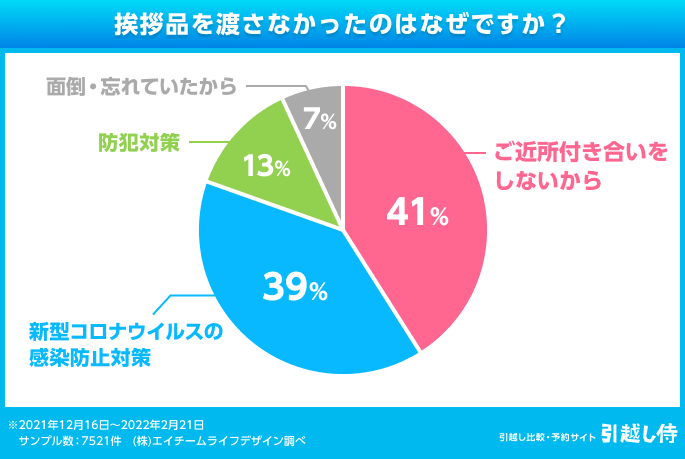

挨拶品を渡さないのはなぜ?

挨拶品を「渡さない」と答えた約半数の人に、その理由を尋ねたところ、「ご近所づきあいをしないから」という人が41%で最多でした。

しかし、次点の「新型コロナウイルスの感染防止対策」という人が39%と、最多の意見と2%しか変わらないほど多いこともわかります。

前述したとおり、2014年から引越し挨拶をしない人が増えているとすると、新型コロナウイルスの影響があったとも考えられます。

■ 【建物タイプ別】挨拶品を渡さない理由

挨拶品を渡さない理由 | 戸建て | 集合住宅 |

|---|---|---|

新型コロナウイルスの感染防止対策 | 53% | 36% |

ご近所付き合いをしないから | 32% | 43% |

防犯対策 | 5% | 15% |

面倒・忘れていたから | 11% | 6% |

挨拶品を渡さない理由を建物タイプ別に比べてみました。

戸建てに引越しをした人は「コロナの感染防止対策」が53%で最多ですが、集合住宅では「ご近所づきあいをしない」が43%で最多となりました。

前述の調査どおり、戸建て住宅では集合住宅よりもご近所づきあいが重要となるため、挨拶品を渡す人が多い傾向にありますが、それでも挨拶品を渡さないということは、それほど新型コロナウイルスの感染を重く見ているということがわかります。

また、集合住宅では戸建て住宅よりも「防犯対策」という意見が多くありました。

集合住宅でも、特に賃貸物件では人の出入りが多く、「どんな人が住んでいるかもわからない」と考える人も多いため、こうした意見が増えるのではないかと考えられます。

■ 【男女別】挨拶品を渡さない理由

挨拶品を渡さない理由 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

新型コロナウイルスの感染防止対策 | 42% | 37% |

ご近所付き合いをしないから | 44% | 38% |

防犯対策 | 6% | 20% |

面倒・忘れていたから | 9% | 5% |

男性・女性ともに、「感染防止」と「ご近所づきあい」は40%近くありますが、「防犯対策」は女性が20%、男性が6%と、大きな差がありました。

特に一人暮らしで集合住宅に住む女性は、住んでいる場所が周囲に特定されないよう、心がけている人が多いのではないでしょうか?

挨拶はなんて言えばいい?言い方や例文を紹介

引っ越しの挨拶で対面になったときは、簡潔に「誰が」「いつ引っ越してきたのか」「よろしくお願いします」という気持ちを伝えるだけで十分です。

家族で引っ越してきた場合

「はじめまして。このたび〇〇号室に引っ越してきました〇〇と申します。小さな子どもが2人おりますので、何かとご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。」

一人暮らしの場合

「こんにちは。昨日、こちらに越してきました〇〇といいます。一人暮らしでまだ慣れないことも多いですが、今後ともよろしくお願いいたします。」

退去前の挨拶

「お世話になっております。〇〇号室の〇〇です。明日引っ越しをすることになりました。これまで本当にありがとうございました。」

あらかじめ軽く自己紹介と引っ越しの旨を伝えておけば、相手も安心してくれるはずです。持参した手土産を渡すタイミングで添えると、より丁寧な印象になります。

不在時のメモにはなんて書く?

訪問先が不在だった場合は、無理に時間を変えて再訪問するよりも、手土産と一緒に一言メモを残すのが一般的です。

短くても丁寧な文章を心がけると好印象です。以下にそのまま使える例文を紹介します。

新居での挨拶

「このたび〇〇号室に引っ越してまいりました〇〇と申します。本日ご挨拶にうかがいましたが、ご不在のようでしたので、失礼ながらこちらにご挨拶の品を置かせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」

旧居での挨拶

「〇〇号室の〇〇です。明日引っ越すことになりましたので、ご挨拶に伺いましたが、不在のようでしたので失礼いたします。短い間でしたが大変お世話になりました。」

簡略型

「〇〇号室に引っ越してきました〇〇です。お会いできず失礼いたしますが、今後ともよろしくお願いいたします。」

文字は丁寧に読みやすく書くことが大切です。メモはポストやドアノブなど、目立ちすぎず確実に見つけてもらえる場所に添えるとよいでしょう。

引越し挨拶の粗品に「のし」はつける?

引っ越しの挨拶で渡す手土産には、のしをつけるのが一般的です。

形式ばった贈答ではないとはいえ、ご近所との最初のやりとりとなる場面だからこそ、礼儀を大切にしたいものです。

のし紙は「外のし(品物の包装紙の外側にのしをかける)」が基本で、表書きには「ご挨拶」や「御礼」と書きます。

水引は紅白の蝶結びを選び、のし下には名字のみを記載するのがマナーです。家族名やフルネームを書く必要はなく、シンプルに「山田」などと名字だけで問題ありません。

印刷ののし紙が用意されている場合はそれを利用しても構いませんし、手書きでも丁寧に書けば十分に気持ちは伝わります。

引っ越し挨拶は、今後のご近所づきあいの第一歩です。たとえ簡素な品物であっても、のしを添えることで誠意が伝わりやすくなります。

地域や年齢層によっては特にこうしたマナーを重視する方もいるため、きちんと準備しておくと安心です。

引っ越しする人が挨拶に来た時の対応

引っ越しの挨拶に誰かが来たとき、受け取る側としてはどう対応すればよいのか迷うこともあるかもしれません。基本的には、にこやかに対応し「わざわざありがとうございます。よろしくお願いします」といった一言を添えるだけで問題ありません。

あらたまったお返しなどは不要で、手土産をいただいても「お気遣いありがとうございます」と軽くお礼を伝えるだけで十分です。

もし粗品を受け取りたくない場合や、どうしても断りたい事情があるときは、「お気持ちだけで十分です」と丁寧に断るのがよいでしょう。

ただし、あまりに強く拒んでしまうと相手が気を悪くする可能性もあるため、柔らかい言い方を心がけると安心です。

また、どうしても対応できないときに居留守を使ってしまうケースもあるかもしれませんが、その場合は玄関先に「本日は留守にしております。ご挨拶ありがとうございます」といったメモを貼っておくなど、ちょっとした気配りがあると相手も気まずさを感じずに済みます。

引越し挨拶で気を付けるべきトラブル

引越しの挨拶は良好なご近所関係の第一歩ですが、やり方を誤ると思わぬトラブルにつながることもあります。

よくあるトラブルと、その回避策を紹介します。

1. タイミングが悪く、相手が不快に思った

夜遅くや早朝に訪問してしまうと、相手の生活リズムを乱し、不信感を持たれることもあります。

回避策:一般的に午前10時〜夕方6時ごろまでの訪問が無難です。事前に訪問時間を考慮しましょう。

2. 粗品の金額が高すぎて気を遣わせてしまった

高価な品物はかえって相手に負担をかけることがあります。

回避策:挨拶品は500円〜1,000円程度の消耗品が適切です。のしを付けて丁寧に渡すだけで気持ちは伝わります。

3. 一人暮らしの女性が挨拶に出たことで不安に思われた

特に男性が訪問する場合、相手が不安を感じてしまうケースもあります。

回避策:昼間の時間帯に伺う、インターホン越しで名乗る、あるいはメモと手土産をポストに入れて済ませるなど、配慮を忘れずにしましょう。

些細なことでも最初の印象は後々の関係に影響します。無理に形式にこだわるのではなく、相手に合わせた気配りを心がけましょう。

調査概要

調査対象:全国

調査方法:引っ越しの見積もり比較サイトの提携引越し会社を対象にアンケート調査を実施

調査期間:2021年12月〜2022年2月

サンプル数:7,521件

全国の引越し業者・引越し会社一覧

引越し料金シミュレーション

料金の目安

計算中...

最安値

------円

最高値

------円

引っ越し見積もり費用の相場と引越し業者の料金を比較!

引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。

- 一括見積もり

- 複数の引越し業者から電話・メールで料金をお知らせ

- 予約サービス

- ネットから引越し業者の見積もり料金と相場を確認

一括見積もりサービスは一度に複数の引越し業者へ見積もりの依頼ができます。

一括見積もりは依頼後に引越し業者から折り返し連絡が入るデメリットがあるため、電話を迷惑に感じる人は「予約サービス」がおすすめです。

これらの引っ越し見積もりサービスではあなたの引っ越しにかかる費用相場も紹介しています。

どの程度の金額が引っ越しに必要になるのか料金の目安としてご利用いただけます。

また、複数の見積もりを比較して安い引越し業者を見つけることができます!

<引っ越しの見積もりが確認できる引越し業者一覧>

他にもカード払いに対応した引越し業者など300社以上と提携

引越し業者はどこがいいか選び方に迷ったら「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「満足度ランキング」をポイントにしましょう。

サービスの利用後には「引っ越しの準備・手続きやることリスト」などのプレゼント特典や各種キャンペーンをご用意しています。

単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。

格安で引っ越しをしたい方は是非ご利用ください!