5G(第5世代通信)とは?どこよりもわかりやすく教えます!

このページにはPRリンクが含まれています

近年、ニュースなどで「5G(ファイブジー)」という言葉を耳にすることがよくあると思います。

- 「5Gってよく聞くけど、くわしくは分からない」

- 「5Gになると、何がどう変わるの?」

とりあえず何かすごいことになる、というのは何となく分かるけれど、細かい内容までは知らないという人も多いはずです。

5Gは、ネットワークでスマホなどをつなぐための通信規格の一種です。

今使っている通信規格は4Gが主流ですが、5Gの実用化を目指し、国を挙げて整備や導入を進めています。

| 4G | 5G | |

|---|---|---|

| 通信速度 | 50Mbps~1Gbps程度 | 10~20Gbps |

| 通信での遅延 | 約10ミリ秒 | 約1ミリ秒 |

| 端末の同時接続 | 難しい | 多数接続可能 |

4Gから5Gに変わることで、次のような進化があるとされています。

4G→5Gで良くなること

- 通信速度が20倍速くなる

- 通信での遅延は少なくなる

- たくさんの端末に同時接続できるようになる

5Gになると、動画などの大きいデータの読み込みが今よりも格段に速くなり、オンライン会議も遅延なくスムーズになります。

また、端末の同時多接続はさまざまな分野でのIoT化をどんどん進めることができるようになります。

5Gは、私たちの暮らしを劇的に変える可能性を秘めた通信技術なのです。

最近は、各携帯キャリア・MVNOも5G対応のプランを開始しています。

この記事では、どのキャリアや格安スマホを選べばいいのかということはもちろん、5Gの意味や特徴、5G利用による発展の具体例、5Gに至るまでの経緯を、どこよりも分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、5Gで変わる未来の暮らしが見えてきますよ。

オンラインショップ割で

機種代金が最大43,968円割引

目次

5Gとは?

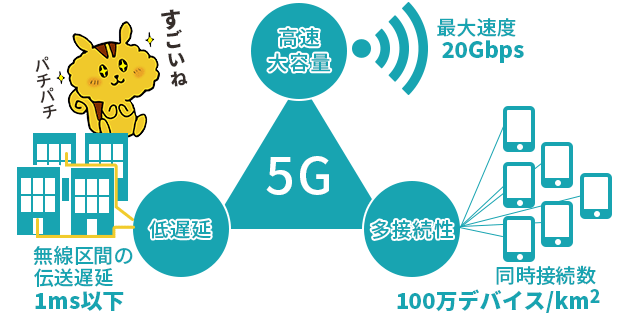

5G(第5世代通信)とは、現在の4Gに続く次世代通信技術のことで、「高速大容量・低遅延・多接続性」を生かし、普及すればあらゆるものがネットワークにつながるIoT化が進むと言われています。

ノキアとノキアベル研究所によるレポート「5G Business Readiness」によると、5Gに関連する産業は2030年までに世界経済に8兆ドルの価値をもたらすと予測されています。

そのため、映像機器や自動運転車、産業ロボット、建設機械、医療機器など、5Gに対応した新しい技術の発展が期待されています。

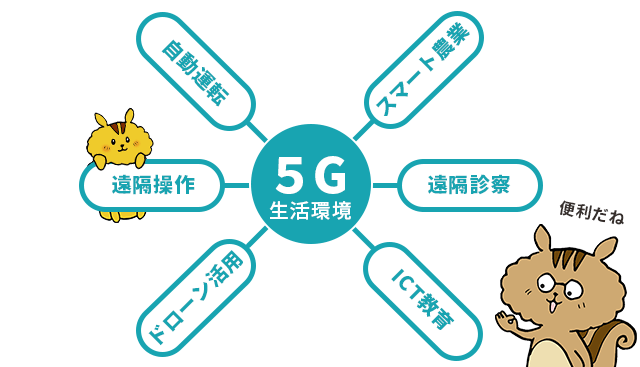

5Gのある未来はどう発展するの?

5Gの導入によって、世の中は次のように変わると言われています。

5Gで未来はこうなる!

上記の内容はずっと先の未来の話…ではありません。

すでに様々な分野で実証実験が行われており、実用化に向けて動き出しているものもあります。

各分野の取り組みをひとつずつ見ていきましょう。

自動車の自動運転化が進む

画像引用:KDDI.com「5G自動運転実験」

2019年2月19日、KDDIが企業や大学とともに、愛知県一宮市の公道で5Gを使った自動運転の実証実験を行い、時速30kmでの安全な走行に成功しています。

自動車の自動運転において5Gが大きく関わってくるのが、

- 自動運転の制御をオンラインで実行する「遠隔運転」

- 走行エリアの映像情報や3次元高精細デジタル地図の送受信

の2つです。

ひとつ目の「遠隔運転」とは、簡単に説明すると、人が自動車のハンドルを握っていなくても、前方の自動車との車間距離を適切に保ったり、赤信号や歩行者がいれば止まったりするように制御することです。

遠隔運転は、集中管理センターと呼ばれる場所オンラインで行いますが、通信が遅延したのでは安全な自動運転はできません。

それが5Gの通信によって、遅延なく安全な自動運転ができるようになるというわけです。

ふたつ目の「走行エリアの映像情報や3次元高精細デジタル地図」は、自動運転をする際にセンサーで周囲の状況を把握したり、目的地へ誘導したりするのに利用されます。

映像情報やデジタル地図などのデータを送受信するためにも、5Gの高速大容量通信はかかせません。

さらに、上記のような低遅延な通信と高速大容量通信というふたつの通信能力を、1台の自動車が同時に必要とする場面でも、5Gの多接続性という部分が大いに発揮されます。

将来的には、家族や友人とおしゃべりをしている間に、また、お菓子を食べながら映画を見ている間に目的地に着いちゃった! なんてことも可能になるかもしれませんね。

遠隔のライブチャットもよりクリア・スムーズに

画像引用:得北「さっぽろ雪まつり2019大通会場の雪像が見えるライブカメラ」

画像引用:NTTdocomo「5G×8K×VRが切り拓く、コンテンツビジネスの新たな可能性」

「ライブチャット」とは、Webカメラで撮影した映像や音を、双方がインターネットを通して見たり聞いたりすることです。

ライブチャットに5Gが加わると、遠く離れた場所にいる人同士でも、遅延なくやり取りができるようになります。

5G通信を用いて、NTTdocomoは2019年2月のさっぽろ雪まつりで、大雪像のライブ映像を東京ソラマチの会場へ配信するという実証実験に成功しています。

実験は、札幌から9台のカメラを使って撮影した3DのVR映像、しかも8Kという高画質映像を、東京ソラマチの会場にいる人がヘッドマウントディスプレイでリアルタイムに見られるようにするというもの。

まるでそこにあるかのような高画質映像を、札幌~東京という遠隔地でも遅延なく送受信するために、5Gの高速大容量かつ低遅延という特徴が発揮されました。

ライブチャットは、5Gとともに撮影機材やディスプレイの開発・普及も必要ですが、いずれは、自宅に居ながら世界中を観光した気分を味わえる、というのも夢ではありませんね。

ドローンはより広範囲で活用!

画像引用:Dorone Bank「ドローン特区 東京都・あきる野市で災害時を想定した実証実験」

画像引用:CNET Japan「KDDIら3社、ドローン警備の実証実験に成功--AIで不審者を検知し追尾」

5Gはドローンの活用も広範囲にします。

現在ドローンといえば、空中から映像を撮影するために用いる、というイメージがあると思います。

しかし、ドローンと5Gが組み合わされると娯楽面だけでなく、たとえばドローンのカメラで撮影している映像を遅延なく鮮明にパソコンへ表示させ、遠隔地から工場設備点検や災害救助などの作業支援・指示をすることも可能になります。

また、スタジアムの警備などで、ドローンで撮影された画像が5Gで高精細化すれば、大勢の観客の顔認証を行うこともできるようになります。

これらも、すでに実証実験に向けての動きが進んでいて、5G×ドローンの新たな可能性が見出されています。

農業はIoT化がどんどん進む

画像引用:KDDI「豊岡市スマート農業プロジェクトを開始!」

画像引用:ジブン農業「スマート農業が日本の農業を変える!」

農業では、5Gの通信技術を利用したIoT(アイオーティー「Internet of Things」の略)化、いわゆる「スマート農業」の取り組みが見られます。

IoTとは、簡単に言うと、モノとインターネットがつながっているということ。

身近だと、たとえば「〇〇(通信端末の名前)、電気つけて」と言うと勝手に部屋の電気がつく、というのを見たことがあると思います。

そのIoTと農業がどうつながるのか、という一例を挙げると「水田の水位管理を自動で行う」という実証実験がすでに行われています。

KDDIと豊岡市が取り組んでいる「コウノトリ育む農法 (無農薬栽培)」では、雑草対策として通常よりも深く水を張ることや、農薬を使用しない代わりに、害虫を食べてくれるカエルやヤゴを増やすため、通常よりも長い期間水を張る、といった水田の水位管理にIoTを活用しています。

今までは、人間の手で時間や労力をかけて行っていた作業が、IoT化によって自動的に行えるようになります。

そういった作業に手間がかからなくなることは、農家の人にとっては人手不足の解消にもなるし、より安心安全でおいしい作物を作るのに力を入れることもできます。

また、農業のIoT化とともに注目されているのが、ICT(情報通信技術「Information and Communication Technology」の略)の活用です。

こちらは、NTTdocomoの取り組みで、ICTを活用して農家と消費者の販売・購入、農家と小売店の生産・販売予測を行おうというもの。

農作物は作るだけでなく、人々の手に渡らなければ意味がありません。

5Gによって生産性が向上し、新鮮でおいしい作物がスマホ操作ひとつで手に入るようになる時代も、そう遠くないかもしれませんね。

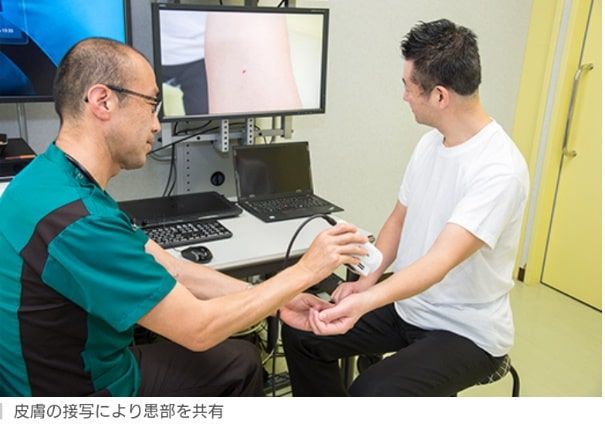

医療では遠隔診察が可能に、いずれは遠隔手術も

画像引用:NEC「5Gによる遠隔診療で、離れた地域にも専門医の医療サービスを」

画像引用:朝日新聞DIGITAL「遠隔診療、5Gでエコーも精細に 超高速通信の実証実験」

現在、都市部と地方の医療格差が問題になっているのはご承知の通りですが、5Gがあれば、そんな問題も解消するかもしれません。

5Gを使った医療で、下記の取組が期待されています。

- 遠く離れた場所からでも、インターネットで専門医の診察が受けられる

- 将来的には、遠隔手術を行うこと

長崎県ではすでに離島医療支援として、本土の医療機関との間に遠隔画像診断システムなどが整備されており、効果を発揮しています。

高速大容量の5Gネットワークでは、さらに迅速かつ正確な診察ができるようになることでしょう。

また、過疎地の医師不足問題だけでなく、大規模災害が起こり、現地の医療がストップしてしまった場合にも、超高速・低遅延な5Gのネットワークに接続された次世代移動診療車によって災害地支援をできるようにすることが期待されています。

そしてさらに技術が進めば、複数の医療機器の映像をリアルタイムで遠隔地に送り、大学病院の専門医が過疎地の医師に指示を出しながら手術を行うことも可能になるでしょう。

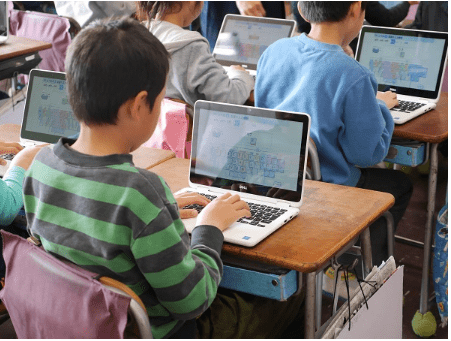

どの地域でも同じレベルの教育が受けられる

画像引用:Rese Mam「iPadは文房具、主体性を重んじた聖徳学園のICT活用と効果」

画像引用:光文書院「授業見学(デジ計・デジもじうち)<東村山市立A小学校>」

5Gの活用は、教育現場でも期待されています。

一部の小学校では、パソコン・タブレットによる学習や5Gによる通信実験も行われており、実用化に備えています。

さらに普及が進むと、子ども達は物の質感や大きさをリアルに体感する、知りたいことをすぐに検索するなど、ICT教材を活用した授業が可能になります。

また、海外の学校の授業や、学校に来られない生徒が自宅に居ながら授業を受けられるなど、その活用範囲は大きく広がることが見込まれます。

5Gの3つの特徴

5Gには、

- 高速大容量

- 低遅延

- 多接続性

という、3つの主な特徴があります。

単語だけでは少し分かりづらいので、これらについてくわしく説明していきましょう。

高速大容量

5Gの特徴のひとつである「高速大容量」とは、平たく言えば「たくさんのデータを送ることができる」ということです。

みなさんは、スマホで動画などを見ている時に、「カクカクして見づらい!」「挙句の果てに画面が固まってしまった!」なんて経験はありませんか?

それは、通信回線が混雑しているなどの理由で、データを送るための回線容量が足りていないからです。

4G(LTE)が主流の現在でも、通信環境やスマホの性能などによっては問題なく見られる場合もありますが、今後4K、8Kといった高画質な画像を大勢の人が見るとなると、通信回線の容量は圧倒的に足りなくなります。

さらに農産業・医療・教育など各分野のIoT化やニーズを考えると、2020年代に必要とされる回線容量は、2010年の1000倍に増加すると予想されており、5Gによる高速大容量化が期待されています。

低遅延

5Gの2つ目の特徴である「低遅延」とは、「遅延を最小限にし、素早く通信する」ということです。

5Gでは、今まで時間がかかっていた大容量データをすばやくダウンロードできるようになると言われていますが、低遅延によってもたらされるのは、時間によるストレスの軽減だけではありません。

たとえば、自動車の自動運転では、赤信号を確認→止まる、という動作の間に少しでも遅延が起こってしまうと重大な事故になりかねません。

5Gの特徴である低遅延は、「高い信頼性」とセットでうたわれることも多く、自動運転の例などを見るとそれも納得できますね。

多接続性

現在、インターネットに接続できる機器は、PC・スマホ・家庭用ゲーム機・スマート家電など、身近にたくさんありますよね。

それらに加え、高画質映像の送受信、自動運転の制御、農業のIoT化、医療現場での遠隔地診療など、求められるコンテンツも用途も多種多様になってきています。

しかし、4Gのネットワークでは、様々なデバイス(インターネットに繋がっている機器)から送信されるデータを区別なくまとめて送っていたため、あるサービスが混雑すると、他のサービスも使いづらくなるということがありました。

そこで5Gでは、サービスや用途ごとにネットワークをあらかじめ分けて利用することで、お互いのサービスが影響することなく、様々なデバイスに同時にサービスを提供することが可能になるのです。

オンラインショップ割で

機種代金が最大43,968円割引

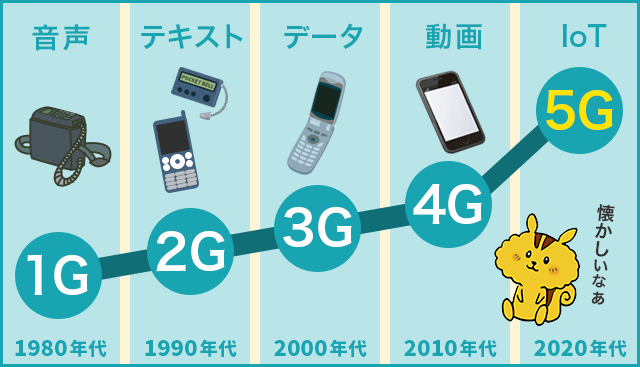

1Gから見る、5Gまでの通信技術の発展

通信技術は現在の4G、そして次世代の5Gに至るまで、約40年かけて発展してきました。

1970年代後半から始まった通信技術の発展を、1Gから順を追って見ていきましょう。

1G:携帯電話の登場

1970年代後半~1980年代前半にかけて登場した、セルラー方式のアナログ無線電話。

これが使われ始めた頃から1980年代後半くらいまでを、1G(第1世代通信)と呼び、ここから携帯電話の歴史が始まりました。

「セルラー方式」とは?

区画(セル)ごとに無線基地局を設置し、セルからセルへと動いていく移動機(携帯電話)を追跡して交換機で接続する方式のこと。

1979年、1番最初の商用化サービスは、日本電信電話公社(現在のNTT)の自動車電話でした。

しかし、この自動車電話は大きく、重さも約7kgもあり、自動車のトランク内に取り付けて使っていた(車載型)ため、自動車を離れると使えませんでした。

現在の「携帯電話」とは随分イメージが違いますよね。

その後、自動車から離れても使える携帯電話、車外兼用型自動車電話「ショルダーホン」(某芸人さんが肩から提げて使っているあの電話ですね)が登場します。

画像引用:NTTドコモ歴史展示スクエア「ショルダーホン(車外兼用型自動車電話)」

1980年代後半以降になると、手に持って歩けるタイプの携帯電話が登場。

NTTだけでなく、日本移動通信(現在のKDDI)やDDIセルラーグループ(現在のKDDI・沖縄セルラー電話)も、アナログ携帯電話サービスを提供するようになりました。

画像引用:NTTドコモ歴史展示スクエア「携帯電話」

もちろん機能は通話のみでしたが、通信料も高く、まだ一般の人が気軽に使えるものではありませんでした。

2G:パケット通信がスタート

1990年代前半からは、アナログ通信からデジタル通信への移行が特徴的だった、2G(第2世代通信)が普及。

1993年に、NTTdocomoグループがデジタル方式のサービスを開始すると、次いで、現在のSoftBankやKDDIの前身となる会社でもサービスが開始されました。

携帯電話機本体もどんどん小型化し、利用者も徐々に増えていきました。

画像引用:NTTドコモ歴史展示スクエア「デジタル」

現在でもよく耳にする「パケット通信(データを小さいサイズに分割して送ること)」は、この頃から始まったデジタル方式ならではの規格です。

さらに、1990年代後半になると、パソコンがなくてもインターネットにアクセスできるタイプの携帯電話が登場。

画像引用:NTTドコモ歴史展示スクエア「iモード」

携帯電話は『話す』だけでなく、『使う』時代に突入し、現在の使い方にも近付いてきました。

3G:パケット通信の高速化

3G(第3世代通信)では、データ通信への需要の高まりから、パケット通信のさらなる高速化が行われました。

2001年には、NTTdocomoが世界標準無線規格のW-CDMA方式を採用した携帯電話サービスを開始。

画像引用:NTTドコモ歴史展示スクエア「FOMA」

インターネットへの接続や高速・大容量データの通信が可能になったことで、テレビ電話や映像・音楽の配信サービスも可能になり、携帯電話はますます便利になってきました。

2000年代後半には、スマートフォンを利用している人たちも、ちらほらあらわれ始めます。

4G:パケット通信に特化、より高速化へ

携帯電話の回線数増加とともに、パケット通信と高速化への需要はますます増加。

これに対応するためには、3Gの規格拡張だけでは追い付かなくなってきました。

そこで、3Gから次の段階への橋渡しを中長期的に行う目的で、LTEという通信規格が登場します。

「LTE」とは?

Long Term Evolutionの略で、高速通信規格の一種。

- 下り通信と上り通信で別帯域を用いる「FD-LTE(FDD-LTE)」

- 下り通信と上り通信で同一帯域を用いる「TD-LTE(TDD-LTE)」

の2方式があります。

その後さらに、

- 音声をデータとして送る「VoLTE(Voice Over LTE)」

とういう規格が作られました。

そして2011年、LTEに複数の周波数帯を使って通信するなどの技術を盛り込んだ「LTE-Advanced」の登場によって、ようやく4Gの名にふさわしい規格が登場しました。

画像引用:EVENTR「スマートフォン&モバイルEXPO【秋】」

現在では、上記で説明したような、LTEを含むいくつかの高速通信規格を総称して、4Gと呼ぶこともあります。

4Gで重視されたことは、

- パケット(データ)通信に特化

- 高速化

- 低遅延

- 多接続

の4点で、5Gではこれらをさらに高度化することを目指しています。

1Gから始まった通信技術の発展は、5Gの実用化によって未だかつてない広がりと可能性をもたらすことでしょう。

オンラインショップ割で

機種代金が最大43,968円割引

5G:各キャリアで5G対応プランがスタート

1Gから始まった様々な通信の歴史を経て、2020年3月から日本国内での5Gサービスが各携帯キャリアでスタートしました。

各社の5G専用プランは以下の通りです。

今回、データ使い放題で比較し、4Gプランとあわせて紹介します。

| ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |

|---|---|---|---|---|

| 4Gプラン | 7,865円 (ギガホ) | 7,650円 (データMAX 4G LTE) | 7,480円 (メリハリプラン) | 2,980円 (Rakuten UN-LIMIT) |

| 5Gプラン | 8,415円 (ギガホ) | 8,650円 (データMAX 4G LTE) | 8,480円 (メリハリプラン) | 2,980円 (Rakuten UN-LIMIT) |

※2021年2月現在

※税抜価格

表をご覧頂くとわかりますが、楽天モバイルの料金以外は4Gプランより5Gプランの方が料金は500円~1000円ほど高いです。

また、現段階では3社の5Gプランは月額8,000円台となっていますが、こちらは各社のキャンペーンやサービスによって安く利用することもできます。

今後5Gを利用したい方・乗り換え希望の方は、各社のホームページを確認してオトクに利用しましょう。

5Gスマホを持つメリット・デメリット

それでは、5G対応のスマホを持つことで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょう。

スマホで5Gを利用する場合、以下のメリットがあります。

- 超高速・低遅延でコンテンツが楽しめる

- VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が体験できる

それぞれ確認していきましょう。

超高速通信・低遅延でコンテンツが楽しめる

5G通信になることで、ストレスなくゲームや音楽・映像サービス等のコンテンツを楽しむことが可能になります。

なぜなら、4Gに比べてダウンロードする時間が短くなる・ダウンロード中に接続が切れることがなくなるからです。

たとえば、2時間程度の映画をダウンロードしたい場合、5Gの回線が安定していると約3秒でダウンロードできると言われています。

映像・音楽配信サービスを楽しんでいる方にとって、ダウンロード時にかかるストレスが減ることはもちろん、対戦ゲームをよくする方にとっては、低遅延でゲームを楽しめることが大きなメリットですね。

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が体験できる

5G通信では、スマホ1台でまったく新しい体験をすることができます。

VR(仮想現実)・AR(拡張現実)によって、臨場感が楽しめるからです。

たとえば、先のメリットにも通じますが、5G通信導入で、音楽ライブやスポーツ中継を実際に会場で楽しんでいるような体験や、リアリティ満載のゲームを楽しむことができます。

また、ネットショッピングをする際、実際に3Dモデルでサイズを測って部屋に家具を配置するイメージができることや、バーチャルメイクや試着もARにより可能になります。

これまでとは違った体験、生活が可能になることが5G導入のメリットと言えます。

5Gスマホを持つデメリット

ここまで、5Gスマホをもつメリットを紹介しました。

すぐに5Gを利用したい!という方も多いと思いますが、条件によっては便利に利用できない場合もあります。

これまでの4Gとは違って、以下のような注意事項があるので確認しておきましょう。

- 通信エリア、スポットが限られている

- 5G対応端末が必要

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

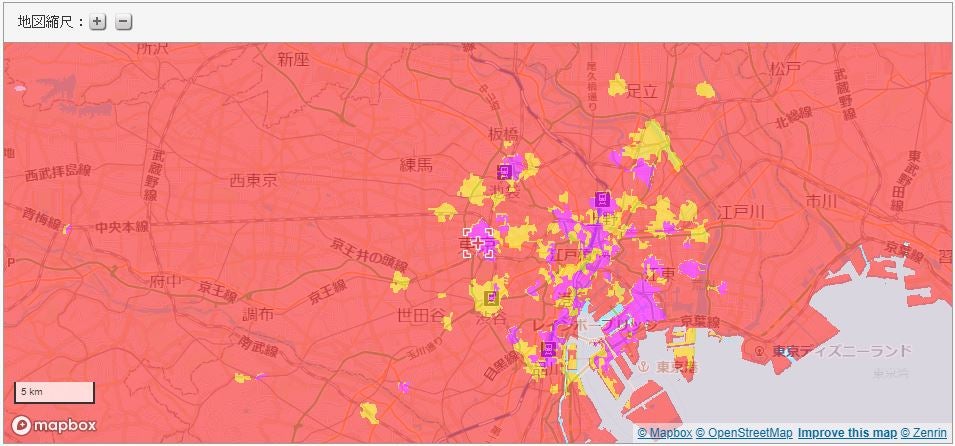

通信エリア、スポットが限られている

実はまだ、いつでもどこでも5Gサービスが利用できるわけではありません。

日本全国に5G回線は普及しておらず、5Gを利用できるエリアやスポットは限られているからです。

例えば、ソフトバンクの5G対応エリアを東京都で確認してみましょう。

(参照:ソフトバンク|5Gサービスエリアマップ)

ピンク色のエリアが5G対応エリア(※2020年12月末時点)を表しますが、地図では、新宿区・中央区・江東区の一部等、全体的に見ても対応エリアがまだ狭いことがわかります。

しかし、ソフトバンクをはじめ、キャリア各社とも5G通信可能なエリアを順次拡大予定となっています。

5Gプランを契約する前は、対象エリアで使用できるか必ず確認してくださいね。

5G対応端末が必要

いま持っているスマホでも5Gが使えるの?と疑問に思う方も多いでしょう。

結論から言うと、5G通信は5Gに対応した端末でないと利用できません。

キャリアの5G対応端末は金額が高い傾向にありますが、最近は2万円~10万円台で購入できるスマホが増えてきています。

実際、ソフトバンクは機種代金が21,600円(税込)の「Redmi Note 9T」(2021年2月下旬発売予定)の予約を開始しています。

(画像参照:ソフトバンク| Redmi Note 9T)

では、5G対応の端末購入とプラン加入をする場合、月額どれくらいかかるのでしょうか。

メリハリプランでRedmi Note 9Tを契約するAさんの場合を確認してみましょう。

【条件】

- ソフトバンク光加入

- 家族2人加入

- 機種代金24回払いの場合

(翌月から6か月間/1人当たり)

| 内容 | 金額 |

|---|---|

| データプランメリハリ | 6,500円 |

| 基本プラン(音声) | 980円 |

| 5G基本料 | 1000円 |

| おうち割光セット | -1000円 |

| みんな家族割(2人で契約) | -500円 |

| 半年おトク割り | -1000円 |

| 5G1年おトクキャンペーン | -1000円 |

| 機種代金(24回払い) | 900円 |

| 消費税 | 498円 |

| 合計(翌月から6か月間) | 6,378円 |

様々なキャンペーン割引を入れて算出しても、5G対応端末代込みで、半年間の月額が6,378円とかなりお得になります。

2021年2月現在、ソフトバンクはWebからの申込で事務手数料キャンペーンが無料になります。

5G対応機種が欲しい方・気になる方は、早めの予約がおすすめです。

まとめ

5Gの主な特徴である「高速大容量・低遅延・多接続性」を生かし、今後、私たちの暮らしがどのように変わるのか、具体例を挙げながら見てきました。

今回の記事のポイントを以下にまとめます。

- 5Gは次世代通信規格で、各キャリアが5Gサービスを開始した

- 5Gは大容量のデータをすばやく遅れる

- 5Gはデータ通信での遅延が少なくなる

- 5Gは多くの端末に同時接続できる

- 各分野のIoT化やICT化が進む

今後、5G導入によって、自動運転車や遠隔医療、スマート農業、ICT教材など、私たちの暮らしは劇的に変わっていくと予想されます。

5Gでつながる未来に向けて、私たちも様々な恩恵を受けられるとうれしいですね。

オンラインショップ割で

機種代金が最大43,968円割引

Soldi編集部は「おうちのお金をスマートに」をコンセプトにコンテンツの配信を行っています。